【日本三大銘菓】とは

【日本三大銘菓】をご存知でしょうか?和菓子好きの皆様でも、意外と知らない方は多いのではないでしょうか。

和菓子を愛する人ならば、ぜひ一度は“日本三大銘菓”に数えられる逸品を試していただきたいものです。いずれも長い歴史を持ちながら、今でもなお多くの人に支持され、その味わいを現在に残す“三大銘菓”を今回はご紹介します。

さて、「三大銘菓」というくらいですから、それぞれタイプが違う3種類の菓子を想像しませんでしたか?実は「三大銘菓」といってもタイプはすべて同じなんです!和菓子のカテゴリーでいえば、3つとも【落雁】となります。

落雁について

「落雁」は干菓子のひとつであり、伝統的な和の菓子です。お茶の席や供え物としても定番の菓子で、いわゆる「打ちもの」と呼ばれる菓子です。“打ちもの”と呼ばれる所以は、型に入れた菓子の生地を取り出す際、板に“打ち付けるようにして取り出す”という製法の特徴から来ています。

“打ちもの”は、基本的に砂糖がメインの菓子です。その為に材料も作り方も極めてシンプルです。ただし、シンプルゆえに、そもそもの「材料の質」、「職人の腕」がはっきり表れます。シンプルと言えども、とても奥が深い。それが「落雁」なのです。

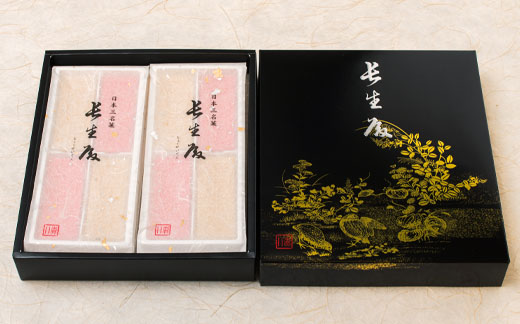

日本三大銘菓その①|石川県金沢市「森八」の”長生殿”

長生殿(ちょうせいでん)は、三百数十年の歴史を持つ伝統銘菓。日本三名菓の随一と称えられる落雁であり、和三盆糖を木型で丁寧に漉すことで実現された「さらりとした口溶け」に加え「和三盆糖の上品な甘さ」を楽しめる逸品。

茶人としても名高い小堀遠州が筆をとり書いたとされる「長生殿」の文字が浮き上がる落雁は、献上品や進物品としても愛されてきた茶菓子です。

【森八】オンラインストアはこちら

日本三大銘菓その②|新潟県長岡市「大和屋」の”越乃雪”

日本三大銘菓の「越乃雪」。大和屋の越乃雪ができたのは、実に300年近く前の1778年。つまり江戸時代です。長岡藩の藩主が病に伏せた際、大和屋が藩主に献上したことに始まります。

後にその藩主の病気は治り、藩主からその和菓子の名前を名づけられ「越乃雪」が誕生。越乃雪は細かく砕いた「もち米」を、和三盆糖と合わせています。

【大和屋】オンラインストアはこちら

日本三大銘菓その③|島根県松江市「風流堂」の”山川”

「山川」は元々、茶人として有名な松江藩の七代藩主である、松平 治郷(まつだいら はるさと)の考案した茶菓子。松平は茶の添え菓子として「和菓子作り」も奨励したため、松江では茶の文化が深く根付くことは勿論、和菓子作りも、このころから盛んになりました。 「山川」 もこの時代につくられた菓子の1つとされています。しかし、「山川」はいつしか作られることが無くなります。

今の「山川」は、大正時代に風流堂が復刻したものです。製法を研究し、復刻後にはその技術を他の菓子屋にも広く伝えているとのこと。

【風流堂】オンラインストアはこちら